حروف عراقية في المتاهة

"وُلد الخط ومات في بغداد".. لعلّ هذه العبارة التي جاءت على لسان الخطّاط التركي حامد الآمدي، تحيط بحال هذا الفن في عراق اليوم. فالبلد الذي طالما احتفى بالخط والخطّاطين، بات يشهد تراجع هذه الصنعة وقلّة عدد ممتهنيها.

كما أن التكنولوجيا الحديثة لعبت دوراً في ذلك، حيث قدّمت البدائلَ السهلة لطالبي خدمات الخطّاطين. فوق كل ذلك، يبدو من الصعب الحديث عن مستقبل لهذه الحرفة وتراثها والمدارس التي تُعنى بها، في ظل الواقع الذي يعيشه العراق عموماً، رغم تجذّر هذا الفن وتاريخه العريق.

يفسّر الأكاديمي حسام الصيداوي أسباب تراجع الاهتمام بالخط، قائلاً: "محترفو الخط العربي في العراق لم يعد لهم المكانة التي حظي بها أسلافهم من المخضرمين، بعد أن عصفت بهذا الفن/ المهنة عوامل عدة".

يبيّن الصيداوي، في حديث إلى "العربي الجديد"، بأن هذه العوامل تتوزّع بين "ما يتعلّق بتدهور الوضع الأمني الذي أدّى إلى هجرة الخطّاطين المخضرمين والمعروفين على المستويين العربي والإسلامي، وهو ما تسبّب أيضاً في إغلاق أقسام الخط العربي في المعاهد والجامعات".

يشير كذلك إلى "عقلية أخذت تسود لدى كثيرين ترى بأن الخط العربي اليدوي وتعليمه ليس بأهمية التخصّصات التشكيلية والتقنية الأخرى، إضافة الى عدم اهتمام الدولة بهذا الجانب وإهمالها له". لكن السبب الأبرز في تراجع هذا الفنّ بالنسبة إليه هو "نزول كلفة الطباعة وانتشار المطابع الليزرية".

من جهته، يرى الخطّاط فراس العزاوي (39 عاماً)، أن "خطّاطي العراق يجدون أنفسهم اليوم في تحدٍ كبير أمام تراجع هذه المهنة وظهور آلة الطباعة، بمختلف أشكالها، والتي اكتسحت مجال الخط وفنونه، ولم تُبقِ منه إلا القليل".

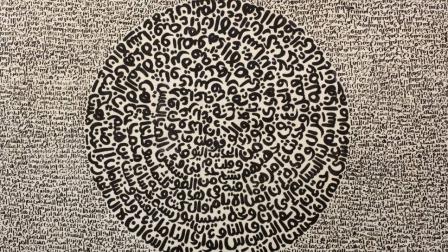

يركّز العزاوي على ظاهرة المطابع الليزرية التي يقول إنها "أصبحت تمثّل حاجزاً أمام مهنتنا التي يمتدّ تاريخها إلى قرون، حيث استمد الخطاطون العراقيون براعتهم في الخط العربي من ميراثهم العريق في إبداعهم لأول خط في تاريخ البشرية، وهو الخط المسماري، ثم بعده الخط الآرامي السرياني، والذي اشتُقّ منه الخط العربي، وبالتحديد شكله الكوفي، الذي كُتب به القرآن الكريم".

يعرب العزاوي عن قلقه من تراجع مهنته وانحسارها، بسبب هذه العوامل التي أدّت إلى تقلّص عدد محترفيها، مع لجوء عدد كبير من الخطّاطين إلى تغيير مهنتهم؛ فتفضيل الناس استخدام الطباعة الليزرية والمطبوعات الإلكترونية صار أمراً لا يمكن إنكاره.

يذهب هنا إلى "وجوب الحفاظ على فن الخط وتوريثه للأجيال، لأنها مهنة مباركة وتدرّ الربح"، مشيراً إلى أن بلاد الرافدين كانت دائماً بلداً يحتضن هذا الفن ويقدّره منذ بداياته في العصور القديمة.

يشير أيضاً إلى أن "بعض الدخلاء على مهنة الخطّ أثّروا سلباً في جودة المنتج، وهؤلاء اتخذوا هذه الحرفة أداة للربح فقط، دون الاهتمام بنوعية وجودة رسم الحروف، فتجدهم يخلطون بين الخطوط ولا يفرّقون بين نوع خط وآخر، بل لا يعرفون خط النسخ من الثلث أو الكوفي أو الرقعة وغيره".

حول مزاحمة المطابع الإلكترونية لمهنة الخطّاطين، يقر الخطّاط بأن "الآلة تختصر الوقت والجهد والكم، إلا أن جمالية الحروف المرسومة بفرشاة الخطاط، تختلف تماماً عن الحروف التي تنتجها المطابع من خلال آلات الطباعة وحروفها".

يشير أيضاً إلى أن "فارق الأسعار بين المطبوعات الإلكترونية والمنتجات المخطوطة يدوياً ليس كبيراً، حيث إن اللافتة التي تُخط باليد يكون سعر المتر فيها 12 ألف دينار (حوالي 10 دولارات)، بحسب نوع الخط والألوان المستخدمة، فيما يكون سعر متر اللافتة في المطابع الليزرية ما يقارب الـ14 دولاراً".

يتّخذ سالم الخطّاط (45 عاماً)، موقفاً مغايراً لموقف زمليه العزاوي، حيث يقول "الطباعة الليزرية لم تمنع الخطاّط المحبّ لهذا الفن من إجادته للخطوط"، وهو يعتبر أن "نشاط الخط في العراق يزداد، وهناك معارض عديدة تُقام"، ملاحظاً أن "الفن التشكيلي أخذ يستخدم الحرف في لوحاته أكثر من أي وقت مضى، ما يخدم هذا التخصّص في المستقبل".

يفصل الخطاط بين نوعين من ممارسي فن الخط: "الحِرَفي والفنان التشكيلي؛ فالأول يتّخذ من فن الخطّ حرفة يعتاش منها، أما الثاني فهو بالنسبة له مجال إبداعي يقوم بتوظيف مفرداته في فنّه".

بخصوص منافسة الطباعة، يعتبر بأنه "لا يمكن لحرف الطباعة أن يحل محل الخط العربي، فالثاني له قواعد وأصول وتقنيات لا يمكن للآلة أن تنفّذها، لكن كثيراً من الخطاطين أهمل الحرف وأبدله بحرف الطباعة، ما أدى الى تراجع هذا الفن".

يعتقد الخطاط أن "هذه الحرفة غير مهدّدة بالاندثار كما يبدو، فحرفة الخط تديمها تلك الصلة بالقرآن الكريم". يستشهد هنا بـ"مركز الخط العربي" الذي أقامه فالح الدوري ومقرّه في المنصور، إذ استطاع أن ينظّم كثيراً من المعارض داخل العراق وخارجه.

يضيف: "للأسف، لم يعطِ الإعلام لهذه التجربة حقها، ولا لمجمل فن الخط، بينما هناك فنون ليست بهذا المستوى يركّز عليها ويدعمها".

يكشف الخطاط: "بالرغم من امتلاكي مطبعة، إلا أنني لم أترك الخط اليدوي، لأنه مهنة وفن. لقد غزا الخط العربي العالم بفضل جمالية حروفه، ما يعني أن النظرة الدونية إليه كونه أشبه بالحفاظ على التراث مردودة على أصحابها. بعضهم ما زال يبحث عن الخطاط الجيد لكتابة آية أو سورة على جدار منزله أو لأي استخدام آخر".

لكن، وبينما يعيش الخط العربي، من حيث ممارسته كحرفة، حالةً من التهميش والإهمال تتجلّى من خلال واقع المشتغلين فيه، يعرف في فضاءات الفن التشكيلي التفاتاً واحتفاءً؛ سواءٌ من قبل الرسّامين غير المتخصّصين فيه، أو من خلال النزعة نحو توظيفه في حقول فنية أخرى، أو على مستوى المتلقّين والباحثين في الفن. هذه المفارقة التي يعيشها فن الخط العربي، نتجت ربما عن الفجوة التي باتت تتّسع بين الحِرفي والفنان.

كانت بغداد تمثّل حاضرة اشتهر فيها العديد من الخطاطين، مثل ابن مقلة وهاشم البغدادي والحاج محمد علي صابر الكردي ومحمد صالح الموصلي وعلي بن هلال البغدادي (ابن البواب)، والحاج مهدي الجبوري ووليد الأعظمي وعارف الشيخلي والحاج علي صابر وصبري الهلالي وعبد الغني عبد العزيز وصلاح شيراز وسلمان إبراهيم والحاج خليل الزهاوي.

في العصر الحديث، تُعتبر "جمعية الخطاطين العراقيين"، التي تأسّست سنة 1974 من أوائل الجمعيات من نوعها في الوطن العربي، والتي جاء تأسيسها بعد ظهور الكثير من ممارسي فن الخط في بغداد والكوفة والبصرة وغيرها من المدن.

لكن جذور فن الخط لا تضرب فقط في الطبقة الإسلامية من تاريخ العراق، وإنما تمتد إلى أعمق من ذلك؛ حيث ظهرت الكتابة المسمارية، كأول شكل من أشكال الكتابة، وبالتالي الخط، لدى السومريين جنوب بلاد الرافدين، وهي نوع من الكتابة تُنقش فوق ألواح الطين والحجر والشمع والمعادن، ظهرت قبل 3000 عام قبل الميلاد، ثم تطوّرت طرق الرسم مع اللغة الأكادية التي كان يتكلّمها البابليون والآشوريون، وتم اختراع الكتابة التصويرية التي تجلّت فيها أكثر لمسات الفنّانين.